IV Calorimétrie

La Calorimétrie c'est l'étude de la transphormation de ce que l'on mange en energie calorique.

L'organisme

absorbe les nutriments contenus dans les aliments et les transforme en

énergie chimique, mécanique (déplacement, travail),

et calorique. On peut utiliser deux méthodes pour chiffrer les

manifestations énergétiques : la calorimétrie directe

: mesure de l'énergie calorifique directement, ou indirecte :

-par l'étude des

substances nutritives : c'est la calorimétrie alimentaire, on fait

la différence entre ce qui est ingéré et ce qui est

absorbé.

-par l'étude des

déchets : ils signent automatiquement une combustion. On fait la

correspondance entre déchets et combustion.

-par l'étude du

dioxygène : plus on en consomme, plus on libère de l'énergie.

Ce sont les méthodes respiratoires.

La

thermogenèse est la production de chaleur. Elle intéresse

toutes les cellules :

-les cellules musculaires

produisent de la chaleur et de l'énergie mécanique utilisable.

-les cellules de la graisse

brune, chez l'animal qui hiberne, maintient la température vitale

pendant la période hivernale. C'est le seul tissu qui ne produit

que de la chaleur.

La

thermolyse est la dissipation de la chaleur afin de maintenir la température

interne constante. Il y a un contrôle de cette thermolyse. L'Homme

est un homéotherme, il maintient sa température interne

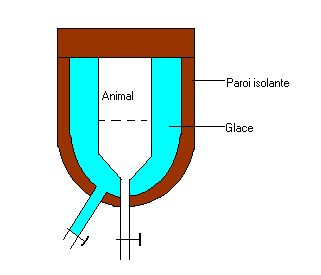

à 37°C.Les travaux de Lavoisier à la fin du XVIII°

siècle ont prouvé cette combustion. Il utilisait ce qu'on

appelle le calorimètre à glace de Lavoisier (très

précis) :

L'animal, pour régler sa température interne, va dégager de la chaleur qui va atteindre la glace et la faire fondre. On mesure le volume d'eau qui s'écoule pour avoir la quantité d'énergie dépensée.

La calorimétrie directe peut se faire grâce à un calorimètre à eau : lorsqu'on place un organisme dans un milieu liquidien, l'élévation de chaleur est donnée par l'expression : W=M*s*Dt où M est en kg et s en kJ/kg. ( 1 Calorie = 4.18 Joules ).

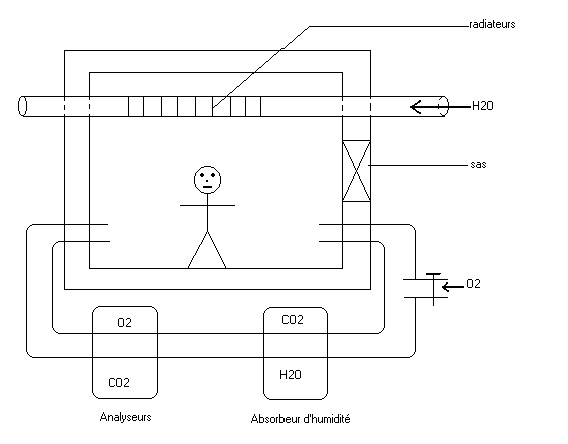

Il existe également des calorimètres à air : pour l'homme, c'est la chambre calorimétrique :

Ce système permet d'étudier l'organisme dans de nombreux cas. Il permet notamment d'étudier le cas de sportifs ou d'enfants. Si l'énergie entrante est la même que l'énergie sortante, l'état est stationnaire. Si l'énergie entrante est plus importante, alors il y a un gain de poids. Si l'énergie sortante est la plus élevée l'individu subit une perte de poids.

La calorimétrie indirecte

Il y a proportionnalité

entre l'énergie dépensée et les apports alimentaires.

C'est ce que l'on nomme l'équivalent énergétique

des aliments.

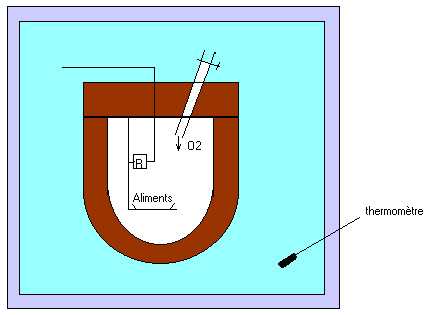

On se base sur les travaux de Berthelot sur la combustion des aliments.

Matériel : la pompe calorimétrique de Berthelot. L'O2 est

sous très forte pression.

L'O2 sous très forte pression est insuffisant pour faire brûler. Il faut amorcer. Pour cela, on chauffe par une résistance. On met les aliments pesés : ils brûlent et produisent une chaleur que l'on va mesurer. Pour cela, on met la pompe calorimétrique dans un récipient avec de l'eau. Connaissant la composition des aliments, on pourra calculer la quantité de lipides, glucides…ingérés.

La bombe calorimétrique est l'équivalent de la combustion in-vitro de l'organisme.

| In-vitro | In-vivo | In-vivo + CUD | |

| Glucides | 17 kJ/g (4 kcal/g) | 17 kJ/g (4 kcal/g) | 17 kJ/g (4 kcal/g) |

| Lipides | 40 kJ/g (9.4 kcal/g) | 40 kJ/g (9.4 kcal/g) | 38 kJ/g (9 kcal/g) |

| Protides | 23 kJ/g (5.6 kcal/g) | 20 kJ/g ( 4.75 kcal/g) | 17 kJ/g (4 kcal/g) |

Ex: le glucose: C6H12O6 + 6 O2 donne 6 CO2 + 6 H2O + 2840

kJ

180

g

2840/180 = équivalent énergétique du glucose = x kJ/g

La combustion in-vitro est équivalente à la combustion in-vivo seulement pour les glucides et les lipides mais pas pour les protides.

Pour les protides, il y a un déchet qui est l'urée, qui est la forme essentielle du rejet de l'azote. Cette urée contient de l'énergie (équivalent = 10 kJ/g).

1 g de protéines donnera 0.34 g d'urée.

Le rendement du TD + (quantité absorbée) / (quantité ingérée) = coefficient d'utilisation digestive (CUD). Le CUD est au maximum égal à 1, mais est généralement inférieur à 1.

Intérêt : la méthode des ingestas suppose des conditions assez précises : il faut que l'énergie apportée soit égale à l'énergie dépensée (nécessite état stationnaire). Sur plusieurs jours, et dans le cas d'un adulte, c'est une technique très valable. Elle permet également d'établir des rations alimentaires pour différents groupes (sportifs, enfant,…).

Méthodes des égestas : (par thermochimie alimentaire)

L'intérêt,

c'est que s'il y a des déchets, c'est qu'il y a eu combustion.

On cherche une équivalence. Il y a une condition : le sujet doit

être à jeun.

Les

déchets contiennent de l'azote, du carbone (et de l'hydrogène).

L'azote

provient des protides. Il est récupéré essentiellement

dans les urines (urée principalement) et les matières fécales.

Calcul de la correspondance en protides :

Protides

: 16% d'azote.

azote

x 6.25 = poids (g)

Poids

(g) x 20 (kJ/g) = Ep = quantité d'énergie libérée

par la combustion des protides.

Pg

permet de calculer la quantité de carbone qui correspond aux protides

:

Pg

x 0.53 = Cp

Le

carbone de combustion est rejeté en CO2 par la ventilation.

Même

si on ne change pas les réserves glucidiques on en brûle

quand même.

Carbone(lip)

(g) x 100/76 = L (g)

Donc

L x 40 = E(lipide)

1

g d'azote x 6.25 x 20 = 125 kJ

(urines)

1

g d'azote (urines) est équivalent à 125 kJ puisées

dans les réserves.

1g

de carbone x 1.31 x 40 = 52 kJ

Intérêts

et limites: La méthode est très précise, mais il

y a 2 contraintes :

-

Il faut que le sujet soit à jeun (donc mesure sur des périodes

pas très longues)

-

Pour mesurer l'azote, il faut vider la vessie avant et après l'expérience.

Technique des bilans :

Elle permet de considérer le métabolisme dans toutes les conditions. On mesure les ingestas et on détermine des bilans de matière, qui permettent de chiffrer les variations d'énergie de nos réserves.

Mesure de l'énergie apportée par les aliments : c'est la méthodologie des ingestas. Elle permet de chiffrer l'énergie ingérée.

Mesure

de la matière : azote, carbone, apportés par ces ingestas

= matière qui rentre

Protides

: 16% de azote, et 53% de carbone

Lipides

: 76% de carbone

Glucides

: 40% de carbone

Il

suffit de multiplier la quantité de glucide, lipide, et protide

respectivement par 17, 40 et 20, ce qui est égal à l'énergie

entrante = Eentrant.

Mesure

de la matière qui sort : c'est la méthodologie des égestas.

azote

: urée

carbone

: CO2, urines, matières fécales.

Bilans

de matière et énergie : N = Nentrant - Nsortant. Cette différence

peut être nulle (pas de variations des réserves protéiques),

positif (mise en réserve), ou négatif (utilisations des

réserves). Même principe pour le carbone : C correspond au

carbone lipidique. De même, cela peut être nul, positif ou

négatif.

E

(métabolisme) (= dépense énergétique) = E

(ingestas) + ou - (réserves)

Méthode respiratoire : (thermochimie respiratoire)

Plus il y a combustion, plus on utilise d'O2, et cela proportionnellement. On cherche un équivalent entre O2 utilisé et combustion. C'est l'équivalent en O2 utilisé, ou coefficient thermique de l'O2.

Détermination

de l'équivalent :

C6H12O6 + 6 O2 donne 6 CO2 + 6 H2O + 2840 kJ

6

x 22.4 L

On

trouve:

Glucides:

coefficient = 21 kJ/L d'O2

Lipides

: 19.6 kJ/L

Faire

le choix d'un coefficient thermique de l'O2, c'est savoir à quoi

il sert.

On

peut mesurer l'azote urinaire, ça nous donne la quantité

de protides

On

peut également mesurer le coefficient respiratoire.